Schwindende Aftersales-Umsätze: Rettungsanker Reifengeschäft

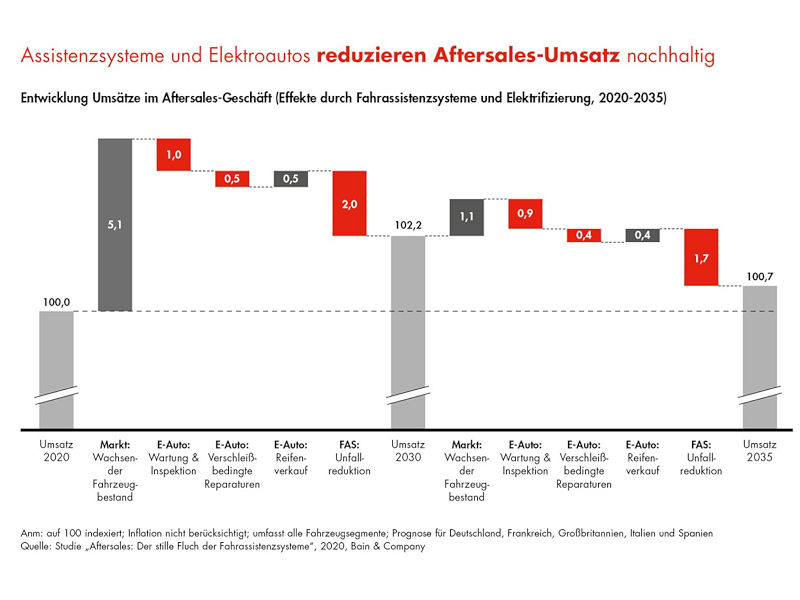

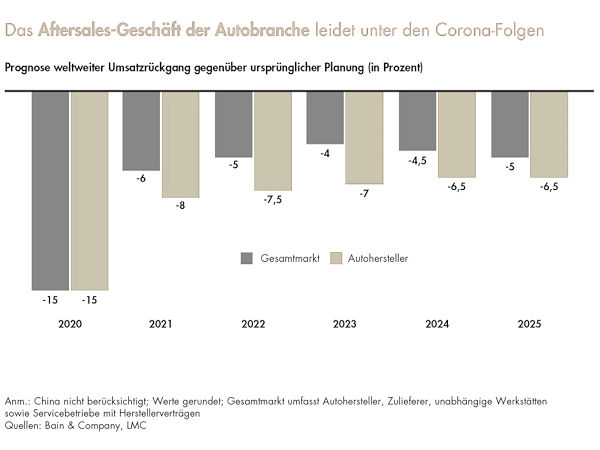

Selbst wenn durch den corona-bedingte Lockdown in diesem Frühjahr die Fahrleistung in Westeuropa um zehn bis 15 Prozent gesunken sei und somit kurzfristig die Umsätze schmälere, die mit Kfz-Reparaturen, Wartung und Ersatzteilen erzielt werden, so sieht die Unternehmensberatung Bain & Company doch weitaus Bedrohlicheres für das als bislang stabil und lukrativ beschriebene Aftersales-Geschäft am Firmament aufziehen. Die Serviceumsätze pro Pkw sollen ihren Worten zufolge „deutlich und nachhaltig zurückgehen“ in den kommenden Jahren: Bis 2035 um sollen sich die jährlichen Einbußen auf 5,5 Prozent belaufen. Als Gründe dafür werden einerseits die zunehmende Verbreitung von Fahrassistenzsystemen sowie andererseits eine steigende Zahl von Elektroautos mit weniger verbauten Komponenten genannt. Gewissermaßen als ein Rettungsanker wird in diesem Zusammenhang jedoch das Reifengeschäft gesehen. cm